PFAS: regole d’uso e obblighi

a cura di Alessia Biatta, Food Contact Specialist, ICIM Consulting

I PFAS, sostanze per- e polifluoroalchiliche, sono una vasta famiglia di sostanze chimiche sintetiche (si stima comprendano migliaia di molecole correlate) caratterizzate da legami carbonio-fluoro estremamente stabili. Questa caratteristica conferisce loro proprietà uniche come resistenza all’acqua, all’olio, al calore e all’usura ma anche una lunga persistenza nell’ambiente e nell’organismo umano, motivo per cui sono stati ribattezzati “forever chemicals”. Negli ultimi anni l’interesse regolatorio e scientifico sui PFAS è notevolmente aumentato a causa di prove crescenti che collegano l’esposizione ad alcuni PFAS a effetti avversi per la salute (colesterolo, funzione epatica, sistema immunitario, riproduzione, alcuni tumori) e alla loro diffusione ambientale su scala globale.

Tra gli ambiti in cui i PFAS sono stati maggiormente utilizzati troviamo i materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA), in particolare nella carta e nel cartone trattati, nei rivestimenti antiaderenti, nei film protettivi o in alcuni trattamenti superficiali per imballaggi alimentari. La funzione principale in questi contesti è quella di garantire prestazioni elevate, come la protezione da perdite e la resistenza a temperature elevate, caratteristiche molto richieste nella ristorazione veloce, nel packaging per prodotti da forno o fritti e nei contenitori per alimenti caldi e grassi.

A livello europeo i MOCA sono disciplinati dal Regolamento (CE) 1935/2004, che stabilisce i principi generali di sicurezza e di inerzia dei materiali a contatto con gli alimenti. Tuttavia, la famiglia dei PFAS è così ampia che non esistono misure specifiche che coprano tutte le sostanze. Per questo, dal 2023 è in discussione una proposta di restrizione nell’ambito del regolamento REACH con l’idea di vietare la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutti i PFAS, salvo eccezioni limitate a impieghi considerati essenziali e per i quali non esistono alternative.

Il processo regolatorio europeo è in corso e non ha ancora portato a un divieto definitivo, ma la direzione è chiara e già altri paesi hanno iniziato delle valutazioni sugli usi autorizzati di PFAS. Per esempio, negli Stati Uniti, alcuni stati americani hanno approvato normative locali che vietano l’uso dei PFAS in specifiche tipologie di packaging alimentare. In Canada il governo ha avviato un programma di raccolta dati su centinaia di PFAS per valutarne la presenza nel mercato interno e predisporre eventuali azioni restrittive, mentre l’Australia e altri paesi hanno già vietato composti specifici come PFOA e PFOS, imponendo gradualmente divieti più estesi.

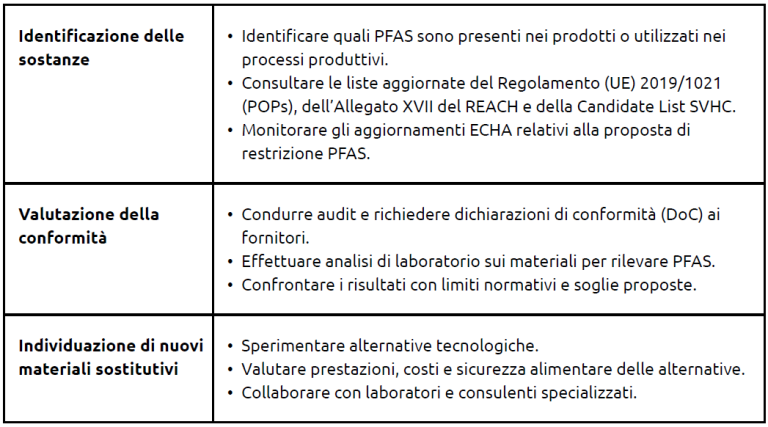

In questo scenario in rapido mutamento, è fondamentale comprendere quali sostanze sono già soggette a restrizione e quali lo saranno a breve. Attualmente, a livello normativo, i composti PFOA, PFOS, PFHxS e PFNA e i loro derivati sono già vietati o fortemente limitati in Europa in base al Regolamento (UE) 2019/1021 sui POPs (Persistent Organic Pollutants), mentre altri PFAS rientrano nel campo di applicazione della proposta REACH in discussione. Comprendere questo quadro è il primo passo per le aziende, che devono poter identificare con precisione quali PFAS sono presenti nei loro processi o nei loro prodotti.

Il secondo aspetto riguarda la valutazione della conformità. Le aziende attraverso la raccolta delle dichiarazioni di conformità dei fornitori, analisi di laboratorio mirate e screening comparativi con le liste di sostanze soggette a restrizione possono iniziare a capire se i loro prodotti già immessi sul mercato sono già conformi o se necessitano di una sostituzione o riformulazione.

Infine, ove necessario possono iniziare a individuare nuovi materiali sostitutivi tramite il supporto di consulenti e laboratori specializzati. Infatti, la sostituzione dei PFAS non è sempre immediata, poiché questi composti svolgono funzioni tecniche difficilmente replicabili. Tuttavia, la ricerca industriale sta già sperimentando alternative a base di biopolimeri, cere naturali, coating siliconici o multistrato privi di fluoro, che possono garantire resistenza a grassi e umidità senza compromettere la sicurezza alimentare.

È importante sottolineare che, sebbene i processi siano ancora in corso e le restrizioni non siano uniformi a livello globale, i PFAS hanno già trovato spazio in normative vincolanti in altri settori. Un esempio rilevante è la Direttiva europea sulle acque potabili (Drinking Water Directive – Direttiva (EU) 2020/2184), che stabilisce limiti massimi per la presenza di PFAS nell’acqua destinata al consumo umano.

L’importanza delle prove con un laboratorio accreditato

a cura di Pasquale Alfano, Site Manager, Laboratorio OMECO

A fronte di una crescente attenzione normativa e scientifica sui PFAS, i produttori e utilizzatori di materiali destinati al contatto con acqua potabile e gli alimenti sono chiamati a verificare con rigore la presenza e il rilascio di PFAS, attraverso prove e test di conformità da eseguirsi presso un laboratorio accreditato.

L’iter di verifica comincia con lo screening iniziale sulla formulazione del materiale che consente di identificare l’eventuale presenza di PFAS, che devono essere in seguito valutati, secondo le condizioni di utilizzo, attraverso test di migrazione. Per la conformità alla Drinking Water Directive, ad esempio, si applicano le prove di cessione secondo i requisiti normati della Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 per valutare il rilascio effettivo di PFAS da tubazioni, guarnizioni, rivestimenti e altri componenti.

È opportuno affidarsi a un laboratorio specializzato negli ambiti food and water contact e che abbia in dotazione strumentazioni in grado di individuare eventuali criticità in atto, o potenziali, per garantire non solo la conformità di materiali e prodotti ma, soprattutto, la sicurezza nel loro impiego.

Una strumentazione specifica è la LC-MS (cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di massa), appositamente ottimizzata per l’analisi dei PFAS. Si tratta di una tecnologia che consente di monitorare limiti di rilevabilità estremamente bassi – per esempio in linea e con valori ancor più stringenti e accurati rispetto ai requisiti fissati dalla Direttiva (UE) 2020/2184 sull’acqua potabile – ma anche di garantire affidabilità e riproducibilità dei dati, elementi fondamentali per il rispetto degli standard normativi e per la tutela della salute.

Oltre all’impiego di strumenti di ultima generazione, un ruolo determinante nel processo di verifica è svolto dalle competenze tecniche del laboratorio, che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.